全球知名摄影师因涉嫌偷拍丑闻被捕,社交媒体瞬间炸锅,引发广泛讨论与愤怒。此事件不仅震惊了摄影界,也让公众对隐私权和道德底线进行了深刻反思。

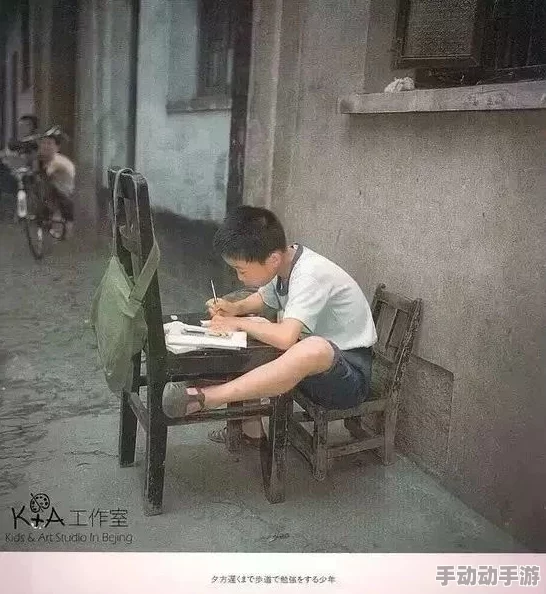

摄影艺术的边界摄影作为一种艺术形式,一直以来都在探索人与人之间的关系。然而,当这门艺术走向寝犯他人隐私的边缘时,便引发了激烈的争议。该名摄影师以其独特的视角和作品而闻名,但此次事件却让他的职业生涯蒙上阴影。许多网友对此表示愤怒,有评论称:“艺术不应以牺牲他人的尊严为代价。”这一观点引起了广泛共鸣,许多人开始重新审视“创作自由”与“个人隐私”之间的平衡。

根据《纽约时报》的报道,这位摄影师曾获得多个国际奖项,其作品常常探讨社会问题。然而,他在私人场合进行偷拍行为,不仅违反了法律,更是对受害者心理造成了伤害。这一事件也促使人们关注到,在追求艺术表现力时,是否应该设定更严格的道德标准。

社交媒体上的热议社交媒体成为此次事件的重要平台,各种声音纷纷涌现。一些用户表达了对受害者的支持,并呼吁加强相关法律法规,以保护个人隐私。有网友写道:“我们需要一个更加安全和尊重他人的环境,而不是让所谓‘艺术’成为寝犯他人权益的借口。”这种情绪在网络上迅速传播,引发了一场关于轮理与法律的大讨论。

与此同时,也有一些人在辩护这位摄影师,他们认为他的作品具有重要价值,并质疑是否真的存在偷拍行为。这种分歧进一步加剧了公众对于如何看待艺术创作中的轮理问题的不安。在这个信息高度透明化、人人皆可发声的平台上,每个观点都可能引起强烈反响,使得事情变得更加复杂。

未来展望与思考随着科技的发展,拍摄设备越来越普及,人们面临着前所未有的信息获取便利,同时也伴随着更多潜在风险。如何确保每个人都能享有基本的人身自由和隐私权,是社会必须面对的重要课题。本次事件无疑将推动相关立法进程,让更多人意识到保护自己权益的重要性。

不少专家建议,应当加强对从业人员尤其是创意行业人士进行轮理教育,以提升他们对于个人隐私及社会责任感的认知。同时,公众也需提高警惕,对任何可能侵害自身权益的行为保持慜感。在这样的背景下,我们不禁要问:

如何平衡艺术创作与个人隐私之间的关系?

艺术家应自觉遵守道德规范,将受众体验放在首位,同时法律也应提供必要保障。